观像”是以图像研究为出发点的栏目。可以说,“像”辐射了所有视觉文化的对象,而“观”则可以是审美的、历史的、社会的、思想的。随着图像作为史料观念的兴起、艺术史自身学科范式的转变,图像与社会文化互动的研究为跨学科对话创造了契机。

本期“观像”栏目推出中国社会科学院考古研究所李新伟研究员的《仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像》一文,该文对庙底沟时期存在形式多样的鱼纹和鱼鸟组合图像进行了详细的释读。本文原载《考古》2021年第8期。此外,近期文研院将推出“发现文明:考古学的视野”系列论坛,对包括仰韶在内的诸多代表性考古遗址和文化类型进行集中探讨,敬请关注。

仰韶文化庙底沟类型彩陶的鱼鸟组合图像

文/李新伟

彩陶盆(河南陕县庙底沟出土)

一

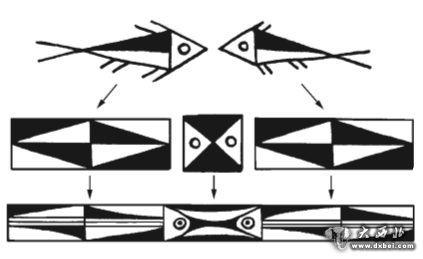

自仰韶文化发现以来,其独具特征的彩陶图像即为研究的热点。西安半坡遗址发掘获得丰富的半坡类型彩陶图像资料,1963年出版的发掘报告对半坡风格鱼纹进行了开创性的详细研究,确立了写实鱼纹和由直线三角、弧线三角等元素组成的抽象鱼纹为半坡彩陶最重要主题的基本认识[1]。张朋川此后又有系统的归纳分析,深化了对此主题的理解[2](图一)。

图一半坡类型写实和抽象鱼纹(采自张朋川:《中国彩陶图谱》图77、图78,文物出版社,2005年)

半坡类型向庙底沟类型过渡的史家类型时期[3],彩陶构图元素趋于曲线化,图像内容更加丰富,其中一个重要现象是鱼鸟组合图像的出现。武功游凤遗址发现的蒜头壶肩部绘完整鱼纹,头部巨大,内有一粗颈短喙鸟首[4](图二,1)。临潼姜寨遗址第二期的葫芦瓶H467∶1正面和背面各绘一条半抽象的鱼,头部和身部均为侧边略弧的方形,内部各有一粗颈短喙鸟首,头向相反[5](图二,2)。姜寨二期的另一件葫芦瓶M76:10上绘有两组相同的硕大近圆形鱼头。鱼头内部被竖线一分为二,右侧为短喙鸟首,左侧为中有裂缝的卵形(图二,3)。

图二史家类型时期鱼鸟组合图像[ 1.武功游凤遗址2、3.临潼姜寨遗址(H467∶1、M76∶10)]

陇县原子头遗址的盆F33∶4上腹绘两条多种元素组成的鱼纹,鱼嘴内有尖勾喙鸟首;鱼颈部有竖立的半黑半白的卵形图案,下部的弧线三角似为简化的鸟纹(图二,4)。秦安大地湾遗址第二期文化K707∶1盆上的鱼纹与此非常相似[6],只是细节略有不同。鱼头前面有一个由两个小弧线三角组成的空心大弧线三角,两个顶点有圆点,可理解为两只由小弧线三角和圆点组成的头向不同的飞鸟(图二,5)。原子头遗址H12∶5盆残片上残留有鱼头和鱼尾图像局部,鱼头的长吻前有垂弧形和圆点组成的鸟纹(图二,6)。华阴南城子遗址T7B∶4盆残片图像与之相似[7](图二,7)。原子头H15∶4钵上纹饰带的对顶白色三角是典型的相对鱼头的表现方式,其两侧应为鱼身,第一单元为角形空白,第二单元为内弧四边形空白中有弧线三角加圆点式鸟纹(图二,8)。同遗址H48∶2的钵纹饰带有典型的以构成长方形的黑、白直线三角和直线表现的鱼身图案。两个鱼身间有弧线三角加圆点式鸟纹,是鱼鸟组合更抽象和图案化的表现方式(图二,9)。

图二史家类型时期鱼鸟组合图像(4、6、8、9.陇县原子头遗址(F33∶4、H12∶5、H15∶4、H48∶2)5.秦安大地湾遗址K707∶17.华阴南城子遗址T7B∶4)

庙底沟时期彩陶的一个突出特征是写实及抽象鸟纹的盛行。石兴邦在20世纪60年代即提出半坡时期重鱼纹,庙底沟时期重鸟纹[8]。张朋川对庙底沟类型鸟纹进行了全面分析,不仅对写实鸟纹进行了分类,还正确指出三类简化鸟纹:一是经常出现在圆形空白内的弧线三角加圆点纹、弧线三角加圆点加弧线或直线纹、直线加圆点纹;二是所谓“西阴纹”[9]或“垂弧纹”[10]内的圆点加弧线或直线纹;三是圆点加勾弧纹(图三)。

图三庙底沟类型简化鸟纹[(采自张朋川:《中国彩陶图谱》图84,文物出版社,2005年)]

王仁湘则敏锐发现鱼纹也是庙底沟时期彩陶的重要主题。他对上述史家类型(王氏认为属庙底沟文化)鱼纹的构图元素进行了详细分析,提出庙底沟时期广泛流行的叶片纹、花瓣纹、“西阴纹”、菱形纹、圆盘形纹(即圆点加弧线三角的鸟纹)、花瓣纹、带点圆圈纹等,大都是鱼纹拆解后重组而成,这些纹饰构成了一个“大鱼纹”象征系统[11]。张宏彦在此基础上进行了更详细的归纳[12]。这些研究扭转了庙底沟时期鱼纹衰落、鸟纹独尊的认识。但都强调庙底沟时期的鱼纹已经被拆解成不同元素,经历了这样的符号化过程,后来虽然还会有鱼的含义,但是它却并没有了鱼的形态。

对于庙底沟最具特征的“回旋勾连纹”[13],王仁湘以观察白地形成的图案的视角,释读为“双旋纹”[14]。朱乃诚则将此类图案解释为鸟纹[15]。这些认识忽视了庙底沟时期存在形式多样的鱼纹和鱼鸟组合图像,本文拟对此类图像进行初步释读。

二

将上述与鱼纹相关的元素、“回旋勾连纹”和简化鸟纹作为一个整体观察,会发现半坡时期即出现的鱼鸟组合图像在庙底沟时期已经成为彩陶最重要的主题之一。

庙底沟遗址H59∶29盆上腹条带状展开的黑彩图案为包括多个单元的复杂型鱼鸟组合图像的典型代表[16]。两组长平行曲线将图案带分成两部分。较窄部分左端为弧线三角加圆点式鸟纹。其右侧为体内有鸟纹的鱼纹,长勾状的弧线“工”字形构成鱼头的主体轮廓,内有直线加勾弧加圆点式鸟纹,圆点又如鱼目;“工”字形的右侧与一弯钩纹形成上部未封闭的近圆形空白,内有双横线加双圆点式对鸟纹;末端为弧线三角形鱼尾。条带较宽部分的鱼体内多了一个4条弧形纹加圆点组成的鸟纹,其他部分完全相同(图四,1)。

图四复杂型鱼鸟组合图像[1、2.陕县庙底沟遗址(H59∶29、H106∶10)]

庙底沟H106∶10盆的图案包括两组由鸟纹间隔几乎相同的多单元鱼纹[17]。最左端第一组纹饰的起点是上大下小两个对顶的弧线三角纹和两个圆点组成的双鸟纹;鱼头同样为长勾“工”字形,内有弧线加勾弧加圆点式鸟纹;鱼身由5只飞鸟组成,可以按照两组识读,第一组为相背的弧线三角和圆点组成的对鸟纹,第二组由弧线三角加双弧线和两个相对的勾弧为三个鸟身,共用一个圆点为鸟头;随后的另一组间隔对鸟纹上部的大弧线三角可以视为鱼尾。第二组纹饰几乎相同,只是鱼体内多了两个圆点,丰富了鸟的形态(图四,2)。

图四复杂型鱼鸟组合图像[1、2.陕县庙底沟遗址(H59∶29、H106∶10)]

华县泉护村遗址庙底沟类型彩陶中,多单元鱼鸟组合图像为重要主题[18]。H1072b:65盆的纹饰带被三组斜弧线分为三部分,较宽的两部分内为相同的鱼鸟组合,左端为对顶弧边三角加圆点式对鸟,鱼头为弧边长勾“工”字形,内有勾弧加圆点式鸟纹;鱼身第一单元为弧线三角加弧线加上下圆点式对鸟;第二单元为双弧线三角加圆点式对鸟,后一组对顶弧线三角对鸟上部的弧线三角为鱼尾。较窄部分有相同的鱼鸟组合图像,只是省略了鱼身的第二单元(图四,3)。同灰坑的H1073a∶82敛口罐的纹饰带同样被三组斜弧线分为三部分,各有一个鱼鸟组合图像。其中一部分较宽,左端为对顶弧线三角加圆点对鸟,鱼头为弧线长勾“工”字形,内有勾弧加圆点式鸟纹;鱼身第一单元为勾弧加圆点式鸟纹,第二单元为对勾弧加圆点式对鸟纹,鱼尾为后一组对顶弧线三角对鸟纹的上部。另两个较短部分图像相同,为较宽鱼鸟组合省略鱼身的第二单元(图四,4)。

图四复杂型鱼鸟组合图像[3~5.华县泉护村遗址(H1072b∶65、H1073a∶82、H86∶8)]

泉护村H86∶8盆有两组非常相似的鱼鸟组合图像,左端均为下部展开如翅的弧线三角加勾弧加圆点组成的对鸟纹;其右侧为一个勾状纹和随后的弧线长勾“工”字组成的鱼头,头内为双弧线加圆点式鸟纹;鱼身第一单元为鱼头部分“工”字形与身部中心“工”字形形成的圆形空白中有弧线三角加直线加双圆点组成的对鸟纹,第二单元为勾弧加圆点鸟纹;鱼尾为下端纤细的弧线三角形。另一组图像几乎相同,只是鱼身第一单元圆形空白内为相背的竖向弧线三角加圆点式对鸟纹(图四,5)。

图四复杂型鱼鸟组合图像[3~5.华县泉护村遗址(H1072b∶65、H1073a∶82、H86∶8)]

三

相比鱼身包括两个或三个单元的复杂图像,鱼身只包括一个单元的简单鱼鸟组合图像更加流行,均具备鱼前飞鸟、鱼头、鱼身和下端纤细的弧线三角形鱼尾等基本元素,又各有细微变化,意在表现鱼中飞鸟之千姿百态。

泉护村遗址资料尤其丰富。H1185∶4盆有两组相同的鱼鸟组合图像,构图与上述同遗址的H86∶5盆相同,只是鱼身均只有一个单位,圆形空白内为双直线加双圆点式对鸟纹(图五,1)。H62∶5盆的两组鱼鸟组合采用了同样的构图,只是鱼身内为勾弧加圆点式鸟纹(图五,2)。

图五简单型鱼鸟组合图像[1、2.华县泉护村遗址(H1185∶4、H62∶5)]

类似的构图在其他庙底沟类型遗址也相当流行。灵宝西坡遗址H22∶71盆的图像中鱼体前的横向飞鸟很小[19],省略了圆点,竖向的勾弧粗大且与鱼头紧密连接,也可解读为鱼头的一部分(图五,3)。三门峡南交口遗址H09∶1盆的图像中竖向勾弧离前面的飞鸟较远,更似鱼头的一部分[20],而且鱼头前的勾弧纤细,与弧线“工”字形紧贴,整体颇似鸟首,此弧形如鸟首羽毛(图五,4)。大地湾遗址T309-3∶11盆的图像中鱼头前的竖向勾弧上端有一圆点,自成一个鸟纹(图五,5)。渭南北刘遗址[21]H10∶1盆构图与之几乎完全相同,只是圆点在竖勾弧右侧中部(图五,6)。岐山王家嘴遗址采∶1盆的图像鱼头中省略了鸟纹[22],弧线“工”字形上有一圆点,鱼尾呈“丫”形,内有一圆点,在保留鱼的基本形态的同时,表现出更复杂的群鸟齐飞状态(图五,7)。

图五简单型鱼鸟组合图像[1、2.华县泉护村遗址(H1185∶4、H62∶5)3.灵宝西坡遗址H22∶714.三门峡南交口遗址H09∶15.秦安大地湾遗址T309-3∶116.渭南北刘遗址H10∶17.岐山王家嘴遗址采∶1]

上述前有双飞鸟的鱼鸟组合图像的简化形式也很常见,鱼体只保留鱼头部分,省略了有鸟纹的鱼身和弧线三角鱼尾,将构成鱼头的弧线“工”字形改为弧线三角,末端如分叉的鱼尾。西坡遗址H36∶16盆是典型代表,双勾弧加圆点式对鸟纹后面的鱼体由勾弧、前端纤长且后端如鱼尾的弧线三角和双弧线加圆点式鸟纹组成,形如腹中有鸟之鱼(图六,1)。庙底沟遗址T218∶33盆的构图相同,只是鱼身较短(图六,2)。北刘遗址H2∶5盆的图像前端双鸟中的竖向勾弧贴近鱼身,也可解读为构成鱼体轮廓的元素(图六,3)。泉护村遗址H28∶30盆的三组图像更加简化,省略了鱼体中圆点(图六,4)。庙底沟遗址T219∶95盆的图像双鸟身体紧凑,鱼体也是很简化,省略了圆点(图六,5)。泉护村遗址H742∶17盆的图像省略了对鱼尾部的表现,鱼体接近图案化(图六,6)。

图六简化型鱼鸟组合图像[1.灵宝西坡遗址H36∶162、5.陕县庙底沟遗址(T21⑧∶33、T21⑨∶95)3.渭南北刘遗址H2∶54、6.华县泉护村遗址(H28∶30、H74②∶17)]

还有更简化的鸟鱼纹图像。泉护村遗址H465∶12盆是典型代表,鱼头前面的对鸟简化为勾弧加圆点式单鸟纹,勾弧同时也勾勒出鱼头的轮廓,弧线“工”字形同时表现鱼身和鱼尾,内有双弧线加圆点式鸟纹,双弧线同时也勾勒出鱼腹部(图七,1)。H1072b∶64盆的图案与之相同(图七,2)。H87∶26盆的图像以弧线三角表现鱼身和鱼尾(图七,3)。庙底沟遗址T219∶89盆的三组鱼鸟纹非常紧凑,鱼体内的鸟省略了圆点,接近图案化(图七,4)。西坡遗址H22∶83盆上,勾弧加圆点式鸟纹的圆点被省略,更加图案化(图七,5)。

图七简化鱼鸟组合图像[1~3.华县泉护村遗址(H465∶12、H1072b∶64、H87∶26)4.陕县庙底沟遗址T219∶895.灵宝西坡遗址H22∶83]

四

鸟鱼组合图像其实经常以图案化的方式表现。

新安槐林遗址H4∶3盆的图像鱼前飞鸟的身体呈规范的倒“V”形[23],圆点上有双弧线纹;鱼身部分图案化近圆形,后部仍然可以看出弧线三角形鱼尾,鱼体内为直线加弧线三角加圆点式鸟纹(图八,1)。庙底沟遗址H278∶15盆的图像中表现鸟身的弧线三角与表现鱼头轮廓的弧线合二为一,近圆形的鱼身内为平行直线加双圆点式对鸟纹,但仍然有独立的弧线三角形鱼尾,上边平直,下端纤细(图八,2)。夏县西阴村遗址所出钵的图像同样是鸟身的弧线三角与鱼头轮廓合二为一[24],鱼尾也与鱼身一体,形成以近圆形鱼身为中心的两个对称弧线三角,但鱼尾的弧线三角仍保留着上边平直、下端纤细的特征(图八,3)。

图八图案化的鱼鸟组合图像[1.新安槐林遗址H4∶32.陕县庙底沟遗址(H278∶15、H408∶41)3.夏县西阴村遗址]

垣曲小赵遗址H28∶8钵的图像则完全图案化[25],一小(鸟身简化)一大(鱼尾)弧线三角对接形成圆形空白(鱼身),内有平行直线加两圆点式对鸟纹。值得注意的是,每组图像中间的空白近似花瓣形(图八,4)。泉护村遗址H1054∶5钵展现出一种重要的图案化形式,表现鸟身和鱼身的长尾弧线三角形态相同,水平对接,形成圆形空白,内有三个代表鸟头的圆点。在两组图像之间,有形状相同的上下对顶短弧线三角,与两侧的横向长尾弧线三角汇聚于一个圆点,如四个共用一个鸟头的两对飞鸟,并形成四瓣花形状的空白(图八,5)。

图八图案化的鱼鸟组合图像[4.垣曲小赵遗址H28∶85.华县泉护村遗址H1054∶56.陕县庙底沟遗址(H278∶15、H408∶41)7.汾阳段家庄遗址H3∶8]

由此可见,正如有学者所言,庙底沟类型彩陶的典型标志“花瓣”纹应为汇聚的鸟纹形成的空白[26]。庙底沟遗址H408∶41钵为“花瓣”图案的典型代表,其纹饰带上有四组主题图案,如同把小赵遗址H28∶8的图像拉平,均为形状相同的弧线三角对接形成花瓣形空白,内填平行横线加双圆点对鸟纹,上端有倒垂的弧线三角,与顶端圆点形成倒鸟纹。每两组图案之间,有上、下两组形状相同的图案,如同把西阴村所出者图案拉平,均为弧线三角对接形成椭圆形空白加双圆点,有些弧线三角之间的花瓣状空白中有弧线纹(图八,6)。整体观之,整个纹饰带似由一朵朵六瓣花和五瓣花组成,这或许也是图案绘制者刻意造成的视觉效果,但此类图案首先表现的还应是鱼鸟组合主题和群鸟齐飞的场面。汾阳段家庄遗址H3∶8罐为同样的构图[27],弧线三角对接部分近圆形,更清楚表明与鱼鸟组合图像的演变关系(图八,7)。

图八图案化的鱼鸟组合图像[6.陕县庙底沟遗址(H278∶15、H408∶41)7.汾阳段家庄遗址H3∶8]

更为简洁的图案化鱼鸟组合是截取典型鱼鸟组合中飞鸟、鱼身或鱼头的图案,形成圆角方形或长方形单元,二方连续展开。泉护村遗址H1008∶04盆的图像由二方连续展开的对顶弧线三角加圆点形成四个圆角长方形空白,代表鱼身,内有相背弧线三角加双圆点式对鸟纹(图九,1)。泉护村遗址T73∶01盆省略了圆点,形成规则的四瓣花图案(图九,2)。庙底沟遗址H279∶19钵有六个单元的类似图案,每个单元为两个直角弧线三角和纹饰带下界限形成的长方形,内有勾弧加圆点式倒飞鸟纹,可以看作是鱼身的简化,也可视为鱼头简化,圆点同时表现鱼眼,两个这样的图形为抽象的鱼头正视图(图九,3)。庙底沟遗址H408∶31钵的纹饰带包括四个长方形单元(图九,4),一个类似泉护村遗址T73∶01,另外三个类似庙底沟遗址H279∶19。

图九图案化的鱼鸟组合图像[1、2.华县泉护村遗址(H1008∶04、T7③∶01)3、4.陕县庙底沟遗址(H279∶19、H408∶31)]

五

上文的分析表明,鱼鸟组合图像主题至迟在史家类型时期已经出现,在庙底沟类型时期成为彩陶图像的最重要主题,被以复杂型、简单型、简化型和图案化等方式充分表现。

关于鱼和鸟的形象在半坡类型和庙底沟类型中的内涵,石兴邦提出“仰韶文化的半坡类型与庙底沟类型分别属于以鱼和鸟为图腾的不同部落氏族”[28],此认识得到广泛认同[29],有学者据此将鸟在鱼身体中的图像解读为鱼鸟人群的融合[30]。但正如张光直指出的:“如果认为半坡的氏族是以鱼为图腾,就必须将鱼与个别氏族的密切关系建立起来,同时还要将其他氏族与其他图腾的密切关系也建立起来。可是在现有的材料中,建立这两项关系却并不那么容易”[31]。张光直较全面地讨论过仰韶文化中与萨满式巫术有关的资料,提出半坡类型的“人面鱼纹”是萨满通神状态的描摹[32]。李默然则提出鱼可能代表冥界和重生[33]。这些研究提供了以萨满式宗教观念解读相关图像的视角。

不同生物间(包括人类)的相互化生是萨满式宗教的重要内容[34]。玛雅文明关于玉米神重生的神话中,玉米神死后,冥王将其骨灰投入河中,河中鲶鱼吃了这些骨灰,聚集了玉米神的身体;神鸟又将这些鲶鱼吃掉,聚齐了玉米神的身体,玉米神得以在其体内完成重生[35]。《庄子·逍遥游》中有鲲化为鹏的描述,很可能是史前时代神话的孑遗。据此,我们可以对鱼鸟组合图像的含义试做推测,此类图像表现的是鸟在鱼体内完成孕育生长,再从鱼口内飞出的萨满式化生。姜寨遗址M76∶10图像的鱼头中,鸟头边有一裂开的卵形物(见图二,3)。陇县原子头遗址H84∶3钵的彩陶图案也表现了鱼体内的鸟和裂开卵形物的组合(图一○,1)。原子头H100∶1钵则表现了鱼体内半黑半空白和黑色的卵形图案(图一○,2)。西安南殿村遗址[36]钵上则直接绘制了鸟从有裂缝的卵形物中飞出的状态(图一○,3)。

图一〇鸟在鱼体中孕育的图像[1、2.陇县原子头遗址(H84∶3、H100∶1)3.西安南殿村遗址]

目前在庙底沟类型遗址中并未发现明确的仪式性遗迹,彩陶大多出土于地层和灰坑等日常生活废弃堆积中,应为日常用品。在日常器物上绘制鱼鸟化生主题的图像,可能因为这一主题是众所周知的宗教知识,并具有吉祥的正面内涵,可以被自由表达,这与天极图像在大量日用器物上出现的现象非常相似[37]。

鸟的形象在中国史前时代广泛流行,最通常的解释是托负太阳的阳鸟[38]。庙底沟类型写实鸟纹有些背上有圆点,被认为是金乌负日的写实表现[39](图一一,1)。笔者曾提出鸟在中国史前时代与天极观念密切相关,天极的运转被认为需要神鸟的维护[40]。崧泽文化器盖上常有雕刻或绘制的飞鸟环护天极图像,如海宁小兜里遗址M44∶1豆盖倒置如天体模型,绘制6个图案化的鸟首,围绕代表天极的盖柄旋转[41](图一一,2)。庙底沟遗址彩陶器盖上有类似图像,T219∶94器盖顶部绘有弧线三角加圆点表现的群鸟环绕有垂弧纹的中心图像(图一一,3)。泉护村遗址H165∶3器盖顶部绘有与段家庄遗址H3∶8类似的图像,表现的是更复杂的鸟鱼组合和群鸟环绕中心盖柄飞翔的场面(图一一,4)。不管是托负太阳还是维护天极,都可以推测鸟在庙底沟社会的宇宙观中也扮演了重要角色。

图一一表现飞鸟环护天极的图像[1、4.华县泉护村遗址(H165∶402、H165∶3)2.海宁小兜里遗址M44∶13.陕县庙底沟遗址T219∶94]

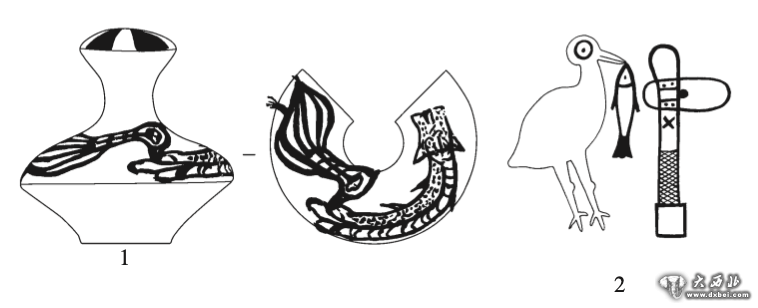

宝鸡北首岭遗址M52∶1半坡类型蒜头壶上有鸟啄鱼尾图像[42](图一二,1),临汝阎村遗址庙底沟时期陶缸上著名的“鹳鱼石斧图”与之一脉相承[43](图一二,2)。该陶缸为瓮棺葬具,“鹳鱼石斧图”多被解读为以鸟为图腾的部族用武力战胜以鱼为图腾的部族,棺中死者是为此胜利作出重要贡献的军事领导者[44]。但按照我们上文的讨论,此图像更可能表现的是墓主除了拥有钺代表的世俗权力之外,也拥有促成神鸟完成在鱼体内的神奇转化、最终战胜鱼、完成维护天体运行任务的宗教能力。由此可见,庙底沟社会上层很可能会利用鱼鸟转化的信仰,以萨满式宗教的仪式活动获得和维护权力。

图一二半坡和庙底沟类型鸟衔鱼图像[1.宝鸡北首岭遗址M52∶12.临汝阎村遗址]

六

仰韶文化分布区之外偶有鱼形象的发现。双墩文化的蚌埠双墩遗址陶碗底部刻画符号中有简化的鱼形[45],河姆渡遗址发现有河姆渡文化的木鱼[46],嘉兴南河浜遗址[47]崧泽文化墓葬1件陶豆盖上有一对鱼形堆塑,良渚文化反山墓地中发现1件玉鱼[48]。但这些零星发现均未反映鱼鸟转化的主题,很明显,相关信仰是仰韶文化系统特有的宗教传统。

庙底沟类型时期之后,这一信仰的传承和演变脉络并不完整,但仍有迹可寻。

天门石家河遗址邓家湾地点石家河文化遗存中有大量陶塑人物和动物形象[49],其中有坐姿人抱鱼的形象9件(图一三,1),被认为是对以鱼献祭场面的描绘[50]。其他解读包括祈求生育和丰产[51]、捕捞成功[52]、借鱼通灵[53]和奏鱼形乐器[54]等。邓家湾还同时出土“分叉长尾鸟”陶塑18件,长尾分叉如鱼尾,可以称作鱼尾鸟(图一三,2),正是鱼鸟转化状态的生动描绘。其中还包括连体双鸟相背而飞的形象,与庙底沟类型相关彩陶图像如出一辙(图一三,3)。尤其值得注意的是,9件人抱鱼陶塑中的8件和18件鱼尾鸟陶塑中的13件均出自灰坑H67中,表明二者有密切关系。综合这些现象,我们推测这些陶塑应该是与鱼鸟化生相关的仪式活动的遗物。抱鱼者应为巫师,帮助鸟从鱼体内诞生;鱼尾鸟则是对成功转生的描绘。这些遗物并未使用玉等高等级材料,制作也比较粗糙,数量较多,与社会上层的联系并不明确,似乎普通民众和一般巫师也可以举行相关仪式。

图一三石家河遗址邓家湾地点H67出土陶塑(1.H67∶52.H67∶263.H67∶4)

与鱼鸟化生相关的遗物在随后的龙山时代和与夏王朝相当的时期未见,但频繁见于相当于商代晚期的遗址中。晚商时期墓葬中多见玉质鱼尾鸟。滕州前掌大M34∶19基本保持鱼的形态[55],鸟头和鸟翅已经完成转化(图一四,1)。安阳郭家庄M170∶3的构图中鸟已经完成转化,但保留了鱼身体的后半部分和分叉鱼尾[56](图一四,2)。

图一四其他遗址所见鱼鸟组合图像[1.滕州前掌大遗址M34∶192.安阳郭家庄遗址M170∶33、4.广汉三星堆遗址(K1∶235-5、K1∶1)]

广汉三星堆遗址中的两件鱼鸟组合遗物非常引人注目[57]。K1∶235-5玉牙璋,发掘者正确指出呈鱼形,顶部如张开的鱼嘴,内有昂首扬翅之鸟,生动表现完成孕育的神鸟从鱼口中诞生的场面(图一四,3)。K1∶1金杖上刻有四组鱼鸟图像,鱼头被箭矢射中,鱼头前有一只神鸟飞翔(图一四,4)。金杖为三星堆最高等级的遗物之一,一般被认为是王者的权杖,对其图像的内涵已有热烈讨论[58]。我们推测,该金杖图像表现的也是鱼鸟化生主题,执金杖的王者意在宣示自己有射杀大鱼、帮助神鸟完成化生的法力,这样的特殊能力是其获得和维护权力的重要保障。这样的金杖在举行相关仪式时也应是重要的法器。牙璋应该有同样的功能。以这样最高级别的形式“物化”鱼鸟转化的主题,清楚显示了该信仰在三星堆宗教中的重要地位。

图一四其他遗址所见鱼鸟组合图像[4.广汉三星堆遗址(K1∶235-5、K1∶1)]

庙底沟类型一直被认为是摒弃神权,在“军权、王权结合基础上突出王权”的社会发展模式的代表[59]。对庙底沟类型彩陶图像的新解读提示我们,萨满式宗教在庙底沟社会发展中的作用颇值得深思;庙底沟类型时期发展成熟的鱼鸟化生信仰,对此后相关地区宗教观念形成的影响也是需要进一步探讨的重要问题。

注释:

[1]中国科学院考古研究所、陕西省西安半坡博物馆:《西安半坡—原始氏族公社聚落遗址》。文物出版社,1963年。[2]张朋川:《中国彩陶图谱》,文物出版社,1990年。[3]严文明:《略论仰韶文化的起源和发展阶段》,见《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年。[4]西安半坡博物馆、武功县文化馆:《陕西武功发现新石器时代遗址》,《考古》1975年第2期。[5]西安半坡博物馆等:《姜寨—新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,1988年。[6]甘肃省文物考古研究所:《秦安大地湾—新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2006年。[7]中国社会科学院考古研究所陕西工作队:《陕西华阴南城子遗址的发掘》,《考古》1984年第4期。6期。[8]石兴邦:《有关马家窑文化的一些问题》,《考古》1962年第6期。[9]李济:《西阴村的史前遗存》,清华学校研究院,1927年。[10]严文明:《西阴村史前遗存分析》,见《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年。[11]王仁湘:《庙底沟文化鱼纹彩陶论》(上、下),《四川文物》2009年第2、3期。[12]张宏彦:《从仰韶文化鱼纹的时空演变看庙底沟类彩陶的来源》,《考古与文物》2012年第5期。[13]a.严文明:《论庙底沟仰韶文化的分期》,见《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年。b.苏秉琦称为菊科和蔷薇科花朵纹,参见氏著《关于仰韶文化的若干问题》,《考古学报》1965年第1期。c.安志敏称之为“圆点、勾叶、弧边三角和曲线等构成繁复而连续的带状花纹”,参见氏著《裴李岗、磁山和仰韶》,见《中国新石器时代论集》,文物出版社,1982年。石兴邦在《中国大百科全书·考古卷》中有类似的表述。d.各家不同命名参见王仁湘:《史前中国的艺术浪潮—庙底沟文化彩陶研究》第360页表一,文物出版社,2011年。[14]王仁湘:《关于史前中国一个认知体系的猜想—彩陶解读之一》,《华夏考古》1999年第4期。[15]朱乃诚:《仰韶文化庙底沟类型彩陶鸟纹研究》,《南方文物》2016年第4期。[16]中国科学院考古研究所:《庙底沟与三里桥》,科学出版社,1959年。[17]河南省文物考古研究院:《华夏之花—庙底沟彩陶选粹》,上海古籍出版社,2013年。[18]陕西省文物考古研究所:《华县泉护村—1997年考古发掘报告》,文物出版社,2014年。[19]中国社会科学院考古研究所河南一队等:《河南灵宝市西坡遗址试掘简报》,《考古》2001年第11期。[20]河南省文物考古研究所:《三门峡南交口》,科学出版社,2009年。[21]西安半坡博物馆等:《渭南北刘新石器早期遗[22]西安半坡博物馆:《陕县岐山王家咀遗址的调查与试掘》,《史前研究》1984年第3期。[23]河南省文物管理局、河南省文物考古研究所:《黄河小浪底水库考古报告》(一),中州古籍出版社,1999年。[24]山西省考古研究所:《西阴村史前遗存第二次发掘》,见《三晋考古》第二辑,山西人民出版社,1996年。[25]中国社会科学院考古研究所山西工作队:《山西垣曲小赵遗址1996年发掘报告》,《考古学报》2001年第2期。[26]钱志强:《新石器时代仰韶彩陶中的鸟纹》,《西北美术》1984年第2期。[27]国家文物局等:《晋中考古》,文物出版社,1999年。[28]同[8]。[29]何星亮:《半坡鱼纹是图腾标志,还是女阴象征?》,《中原文物》1996年第3期。[30]赵春青:《从鱼鸟相战到鱼鸟相融—仰韶文化鱼鸟彩陶图试析》,《中原文物》2000年第2期。[31]张光直:《论“图腾”》,见《考古人类学随笔》,生活·读书·新知三联书店,1999年。[32]张光直:《仰韶文化中的巫觋资料》,《历史语言研究所集刊》第64本第三分册,1994年。[33]李默然:《半坡“人面衔鱼”图案再分析》,《江汉考古》2020年第1期。[34][美]米尔恰·伊利亚德著,段满福译:《萨满教:古老的入迷术》,社会科学文献出版社,2018年。[35]MichaelJ.Grofe,TheRecipeforRebirth:CacaoasFishintheMythologyandSymbolismoftheAncientMaya,DepartmentofNativeAmericanStudiesUniversityofCaliforniaatDavis,2007.[36]西安半坡博物馆:《西安南殿村新石器时代遗址的调查》,《史前研究》1984年第1期。[37]李新伟:《中国史前陶器图像反映的“天极”观念》,《中原文物》2020年第3期。[38]巫鸿:《东夷艺术中的鸟形象》,见《礼仪中的美术》,生活·读书·新知三联书店,2016年。[39]张朋川:《中国彩陶图谱》第194页,文物出版社,1990年。[40]同[37]。[41]浙江省文物考古研究所、海宁市博物馆:《小兜里》,文物出版社,2015年。[42]中国社会科学院考古研究所:《宝鸡北首岭》,文物出版社,1983年。[43]临汝县文化馆:《临汝阎村新石器时代遗址调查》,《中原文物》1981年第1期。[44]严文明:《〈鹤鱼石斧图〉跋》,《文物》1981年第12期。[45]安徽省文物考古研究所等:《蚌埠双墩:新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2008年。该类器物包括86T07202∶103、86T07203∶7、86T07203∶93和86采集∶13。[46]浙江省文物考古研究所:《河姆渡:新石器时代遗址考古发掘报告》上册第180页,文物出版社,2003年。该器物编号为T2314B∶309。[47]浙江省文物考古研究所:《南河浜:崧泽文化遗址发掘报告》,文物出版社,2005年。该器物编号为M27∶1。[48]浙江省文物考古研究所:《反山》,文物出版社,2005年。玉鱼编号为M22∶23。[49]湖北省文物考古研究所等:《邓家湾—天门石家河考古报告之二》,文物出版社,2007年。[50]严文明:《邓家湾考古的收获(代序)》,见《邓家湾—天门石家河考古报告之二》,文物出版社,2007年。[51]周光林:《浅议石家河文化雕塑人像》,《江汉考古》1996年第1期。[52]张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北科学技术出版社,1992年。[53]郭立新:《解读邓家湾》,《江汉考古》2009年第3期。[54]孟华平:《浅议“人抱鱼形器”》,《中国文物报》1994年4月24日。[55]中国社会科学院考古研究所:《滕州前掌大墓地》,文物出版社,2005年。[56]中国社会科学院考古研究所:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬—1982年~1992年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1998年。[57]四川省考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。[58]顾问:《三星堆金杖图案内涵及金杖新论》,《江汉考古》2006年第2期。[59]李伯谦:《中国古代文明演进的两种模式—红山、良渚、仰韶大墓随葬玉器观察随想》,《文物》2009年第3期。

(来源:北京大学人文社会科学研究院 作者:李新伟)

(责任编辑:张云文)